ホネホネ先生の履歴書4 西支店

<高松砂漠 断水>

総合企画部での勤務は1年半程度で、急に西支店へ融資課長として異動になった。

理由は西支店の融資課長が融資経験がなく新システムへの移行準備作業がうまくいっていないため、急遽交代ということであった。

ここでも私の思い通りにやらせてもらったが、特に思い出に残っている出来事がある。

当時、本部からの指示で営業室内は禁煙になった。

愛煙家であった横手支店長は営業室の一角を衝立で仕切って「ここは営業室ではない。したがって喫煙してもよい」と決めて煙草を吸っていた。もちろん部下の行員たちは不満に思っていたが面と向かって指摘する者はいなかった。

ある日のこと、支店長から私に営業店のレイアウトを変更するように指示があり、やり方は全面的に任せるから好きなように変更しろということになった。

待ってましたとばかり、喫煙コーナーの衝立を撤去して机の配置も元に戻した。タバコが吸えなくなった支店長ではあるが、全て任せると言った以上、何も文句は出なかった。むしろ支店長は自分のやったことがまずかったことに気付いて元のレイアウトに戻したかったのだが、自分の非を認めるのはカッコ悪いから上司にも遠慮しないで正論を通す私に「全て任せる」と言ってレイアウトを元に戻してほしかったのではないか・・・あいつならきっとやるだろう・・・とか期待して・・・最近になってそう思うようになった。

西支店では平成4年から平成6年夏まで勤務したが、当時はバブルが崩壊して景気は低迷していた。某優良取引先の社長と面会した際、社長から「銀行さん、景気はいつになったら回復するんだろうか!3年先?5年先かな?」と聞かれた。私は黙って首を横に振って言葉には出せなかったことを今も覚えている。

当時の景気は「そのうちきっとよくなりますよ!」などという空手形を振り出す状況ではなかったのだ。

この年、平成6年の夏は高松砂漠と言われるほどの猛暑で市内は断水になった。トイレに水が流せないからバケツに水を汲んでトイレに流したこともあった。こんな状況の中、突然に徳島支店への転勤辞令が出た。

徳島は吉野川の恩恵で断水とは全く無縁、水は豊富。あの高松砂漠は何だったのかと思うほどの雲泥の差、天国であった。

翌年には大型台風で徳島支店の地下倉庫に浸水して被害にあったことを記憶している。

前年に高松砂漠と言われた水不足の香川で勤務、翌年には大水の被害を蒙った徳島で勤務していた。

香川と徳島、阿讃山脈を越えただけで水の豊かさはこれほどまでに違うのかと思い知らされた。

<息子のオセロ大会>

確か息子の洋平が小学二年生の時であったと記憶しているが、オセロを買ってきて一緒に遊んでいたのだが、一方的な勝負にしかならず、息子がふて腐れてしまったことがあった。たまには勝たせてやろうとわざと負けていたら、次第に強くなってきて、天狗になり態度が高慢になってきた。ここらで一度本気を出してボコボコに負かしてやろうと思って本気でやってみたが、もう勝てなかった。ゴールデンウイークの休みに三越の屋上でオセロの県大会あるというので一緒に出掛けて行ったのだが、小学生の部では六年生の多田君という強い子がいて決勝戦でボロボロに負けてしまった。来年は多田君が中学生になるから強敵がいなくなり優勝できるはずだ、と期待していた。

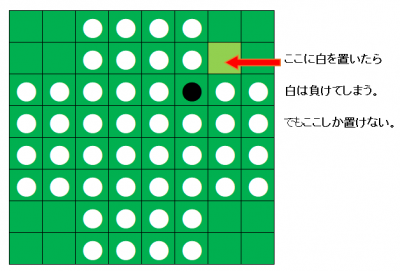

ところが、翌年に大会のルールが変更になり、小学生の部と中学生の部を併せて少年少女の部となったものだから、また強豪の多田君と決勝戦で対戦することになった。多田君は年齢が4歳も上であるし前年にボロ勝ちしているから余裕綽綽(しゃくしゃく)、強気で攻めまくってくる。洋平は防戦一方で辛うじて黒石が1個だけ残っている状態であった。多田君はパーフェクト勝利を目指して強引に押し込んできたのであろう。ところが余りにも石を取り過ぎると自分の打つ場所がなくなってしまうのがオセロの怖い処。常に相手を挟む状態で石を置く必要があるのだが、オセロでは「そこには絶対に置いたら負ける」という場所がある。つまり、角から一個内側の場所に石を置くと相手に角を取られて形勢は一気に逆転してしまうという怖い処があるのだ。角から一個内側の場所には絶対に置いたら負けるのだが、多田君は、ほとんどの石を取って「白石」に変えてしまっていて、相手を挟むには他に置く場所がなくて仕方なくその置いてはダメな処に置かざるを得なくなってしまった。多田君は「しまった」・・・という顔をして手が止まってしまっていた。

苦戦していた洋平が『アッ!』という声をあげたのは、このことに気が付いて逆転勝利を確信したからであった。多田君は渋々、角から一個内側の処へ白石を置く。洋平は角を取って相手の白石がバタバタと黒石に変わっていく。最後の最後で大逆転勝利。オセロはこれがあるから面白いし、これがあるから怖いのだ。

余り攻めすぎると墓穴を掘ってしまう。パーフェクト勝利なんか望まないで手堅く攻めたら確実に勝てたのに・・・人生の一面を垣間見た瞬間でもあった。

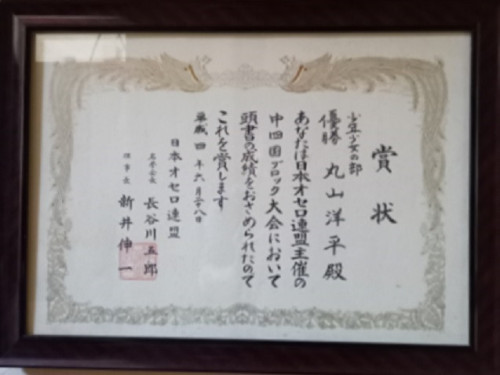

この年は県で優勝し、広島で開催される中四国大会に出場した。少年少女の部は小学生と中学生が対象であるから、中四国大会に出場してくるのはほとんどが中学生であり小学生は洋平だけであったと記憶している。初戦での対戦相手は中学二年の冷静そうなお兄ちゃんで、雰囲気だけで勝負するタイプの洋平はあっさり負けてしまった。ところが敗者復活という制度があって、初戦で負けた洋平には再びチャンスが与えられたのであった。その後の相手は中学三年生の強豪ばかり。しかしなぜか洋平が勝ってしまい、とうとう決勝戦に進んでしまった。初戦で洋平に勝った中学二年の冷静なお兄ちゃんは島根か鳥取の中学三年の強豪に負けていて決勝戦には進出できなかった。幸運なことに決勝戦は洋平の苦手な相手ではなかったのだ。決勝戦ではなぜか洋平が中学三年の強豪に勝って優勝してしまった。

深く考えるタイプではなくフィーリングだけで打っている様子であるが、なぜか勝ってしまう。うちの子は天才ではないか?と思ったりもした。

そして次は東京の帝国ホテルで開催される全国大会。高松空港から飛行機で東京に行く予定で、空港まで行ったが、悪天候で夕方の飛行機が欠航になり急遽、高松駅に戻ってJRで東京へ向かったのだが、渋谷のホテルに着いたのは深夜零時を過ぎていて、小学生には大きな負担になったことだろうと思う。翌日の大会では睡眠不足なのか、全く精彩のない平凡な負け方で初戦敗退してしまった。

全国大会参加者は翌年はシード権が与えられいきなり全国大会に出場できることになっていた。前年の交通機関での失敗に懲りて、今度は夜行バスで東京に行ったのだが、子供にとってバスは熟睡ができず睡眠不足のまま大会に参加する状況になり、これまた初戦で敗退。

そんな状況で、中学三年生を相手にどんどん勝ち進んだ小学三円年生の時が一番強く神掛かっていたと言える。

3年生で中四国大会優勝 翌年はシード権を得て予選無しで全国大会出場

<二度目の徳島・花由加藤さん>

私にとって徳島支店は新入行員時代以来の2度目の勤務であった。

昭和52年夏の転勤で徳島支店を出る時、市役所の南で小さな花屋をしていた花由の加藤さんに挨拶に行った。

その時、加藤さんが言われた言葉は「銀行さん、今は狭くて座ってもらえる場所もないけど、次に銀行さんが徳島に帰ってくる時はちゃんと座ってもらえる場所を作っておくからね」

この言葉は私の人生の中で生涯忘れることのできない言葉の中の一つであった。

こう言われて16年、私が再び徳島支店に異動になって最初に思い出したのが花由の加藤さんのあの言葉!花屋さんはどうなっているかな?などと想像しながら徳島に赴任してのだった。担当者の江川君にお店の状況を聞いて驚いたのは、あの加藤さんの会社が中四国一の花屋になっていたことだ。しかも売上で2位以下を大きく5倍ほど引き離してダントツの一位であった。

あの時の加藤さんの言葉は単なる外交辞令ではない執念のようなものが感じられた。だから生涯忘れ得ない言葉として残っているのだと思う。It’s花由!

人はみな同じように1日24時間を生きている。それなのにわずか16年で加藤さんは驚くほどの実績を挙げている。それに引き替え私は何の進歩もなくただ漫然と年齢を重ねてきた。この差はいったい何なのか、深く考えさせられたのであった。

<外為管理表>

徳島支店での思い出の一つに外為管理表がある。当時作成したのはLOTUS123での表計算ソフトであるが、我ながらよくできたソフトであった。

某取引先の外為取引が極めて複雑で手作業での管理はとても無理だと思い、得意の表計算ソフトを作成したのであった。

L/Cオープン、ユーザンス、手形貸付、商手割引と連なる取引の全てに諸条件があり、ひとつでも間違えると本部の承認条件違反となる恐れがある。取引先からの電話での申し込みを受けて、枠の管理から必要資金の額まで短時間で計算して先方に連絡する必要があった。

前任者はあの複雑な取引を手計算で管理していたのだから脱帽するしかない。

私は外為の専門ではないので間違う可能性は十分にあった。そこでこれを一枚の表で管理できるように工夫した。先方から何らかの申し出があった場合に、取引の変化の全容が一枚にまとめられて表示され、関連する取引条件や、必要な資金の額まで管理できるようになっていた。

今、思い返しても我ながらあの管理表は秀逸であった。

ずっと後になって徳島支店に赴任した藤田忠行支店長から「あのソフトは誰が作ったのか気になっていたが、やはりあんただったのか」と言われ嬉しくなったことを今思い出した。

<システム部>

二度目の徳島での勤務はわずか一年半で、システム部への転勤辞令が出た。次の任務はシステム投資の予算管理の仕事であった。

ここでも前任者は膨大で複雑な管理を手作業で行っていたからミスが多かったようだ。前任者の管理一応パソコンでの管理のようには見えるが、手で計算して表に入力するという原始的な方法であった。私はこれらをすべて自動計算できるように管理資料を作り直した。これで後任の人が楽にしかも正確に仕事ができると思うと、つい凝ったことまでやってしまう。

「僕の前に道はない。僕の後に道はある。」そんな心境だった。

<検査部 自己査定準備室>

システム部でちょうど一年が過ぎた平成8年12月も末になった頃、部長から呼ばれて転勤を告げられた。

当初の予定ではシステム部で3年と言われていたが、急遽転勤することになった。

実は平成10年から資産の自己査定が始まるのだが、システム部から自己査定準備プロジェクトに異動になったY君が「融資関係のことは全くわかりません」といってギブアップしたため、融資経験がありシステム関係の経験もある私に白羽の矢が立ったのであった。その後、資産管理部となり自己査定室で資産の自己査定を担当することになるが、ここでの勤務が生涯で一番大変であった。

皆さん理屈は達者であるが実務に疎い、口は立つが仕事はできない、そんな人が多くて苦労した。

例えば、自己査定の債務者区分を判定する際に、「Yes」「No」で判断していけば自動的に形式的な債務者区分が判定できるような仕組みを考えたところ、先輩から酷評されたことがあった。「おまえがあんな簡便なものをつくるから営業店の者が債務者の実態を見ずに形式的に判断するようになった。諸悪の根源だ」というのである。しかし、その後、地銀協でも債務者区分の形式判定を行う「マトリックス」を作成して一義的に形式的な判定をするのが通常の流れになった。発想としては私の発想と地銀協の考えは同じようなものだったのだ。

また、営業店から自己査定結果の報告を受ける際に、『抽出されたが、正常先と判定した先』のデータが必要だと進言したが。二人の上司は、「そんなものは必要ではない。もし、後日必要になったら、その時に報告を求めたらいい」という考えで私の意見は却下された。

ところが、1年後に財務局検査があり、私が進言していた『抽出されたが正常先と判定した先』のデーターを求められた。

営業店からの報告にはない情報であるから、1年前に遡って報告を求めることになった。営業店にとっては直近の自己査定結果での情報でなく1年も前の自己査定結果での情報を求められたため、混乱して間違ったデーターを送ってくるところが何件かあった。

その時になって初めて上司が「1年前にお前が言っていたのはこのことだったのか」とやっと理解してくれた。

組織において仕事のきついのは耐えられるが一番困るのは人間関係なのだ。

しかし、唯一の救いは、ずっと後になって小林先輩から「私(小林)がいなくても自己査定の仕組み作りはできたが、お前がいなかったら自己査定の仕組みはできていなかった」と認めてくれたことである。この時、初めて胸につかえていた蟠りがなくなってすっきりした気分になった。

この時の思い出で忘れられない出来事がもう一つ。当時、地銀協で自己査定システムを共同開発することになり、自己査定システムの概要がまとまった時点で地銀各行に進捗報告があり、私は分類計算の不備を見つけて地銀協に意見を送った。明らかな論理ミスで分類額が誤って算出されるということを実例を挙げて説明したが、当時の幹事行の担当者は「プログラムを変更するには開発負荷がかかるため今更後戻りはできない。幹事行の内部でも分類計算式に異論が出たが、多数決で決まったから変更はしない」という回答であった。明から論理上のミスで分類額が誤って算出されることが明白であるのに訂正しないなどということは到底納得できない。地銀協の会合の場でも誤りを指摘したが、私の意見に賛同したのは(銀行名が見えにくかったから不確かではあるが)おそらく京都銀行、山陰合銀、鳥取銀行で、あとの銀行は意見なし、細かなことはわかりません・・・みたいな状況であった。明らかな論理上の誤りなんだから徹底的に修正を求めるべきではあるが、それ以上の深追いをしなかったのは「Ⅱ分類の引当額は貸出残高に対して一定の引当率を乗じて算出するから、Ⅱ分類は分類額を算出しても、その額が債権償却特別勘定の引当額にはならず、銀行の資産の健全性とは直接の関係はない。」という事情があった。

この分類計算の誤りについては後の日銀考査でも指摘されたから、きちんと論理的に判断できる人には誤りだとわかるものである。

資産管理部の業務は銀行にとって今までになかった業務であったから経験のある人はいない、ある意味でパイオニア的な仕事であったので好きなようにやらせてもらったという印象が強く残っている。精神的、肉体的にもハードな仕事ではあったが、その分遣り甲斐があった。

<突然の知らせ>

平成10年の7月ごろであったと思うが、支店から送られてきた資産査定の資料が山積みされた状態であるのに一向に仕事に手がつかない時期があった。何かわからないが気になって仕事に集中できない、涙がボロボロ出てくる。室長から「丸山、どうしたんや」と聞かれるほど様子がおかしかったのだ。

翌日になって徳島から家に電話があったと息子から聞いた。誰からなのかは聞いていないという。しかし徳島と聞いて私はピンと来た。父が自分の子として認知した女性がクモ膜下出血で入院していて5月に2度ほど見舞いに行ったが、もう一度見舞いに行こうと気になっていた。

父が認知したということは私の姉にあたるわけだが、平成10年まで面識はなかった。父の死後、相続登記をするのに認知した子の承諾が必要となるため、司法書士を通じて姉の所在を調べ、徳島の病院に入院していることがわかり、2度ほど見舞いに行ったというわけである。初めての姉弟の名乗りの時に「父さんが姉さんの為に土地を残してくれていたからその手続きにきました」と告げたところ、姉は涙を流して喜んだ。その時、私の頭の中で「今から大事な話をするのだが、この人は間違いなく父の子なんだろうか」と一瞬疑念を持った。その瞬間、姉の顔色が変り、向こうを向いて天井を見つめたまま無表情になってしまった。クモ膜下出血で言葉は出ないが、こちらの言っていることは全部理解できている、そんな状態になると、第六勘というか直勘が研ぎ澄まされるのであろうか、私が一瞬抱いた姉への疑念の気持ちを見抜いてしまったのだと思う。

そんなことがあった後、2か月経過した時の徳島からの電話だったから、私は異変を感じて、病院に電話を入れた。

日下さんの身内の者ですがと言って電話をすると、「日下さんは退院されました」という返事であった。『寝たきりなのに退院できるわけがないでしょう。私は弟だから本当のことを言ってください』こういうと「実は亡くなられました」と答えてくれた。膀胱に入れていた管の抜き替えの際に病原菌が入り膀胱が炎症を起こしたことが死因だと後で知った。

数日前、仕事が手につかないほど心が乱れたのは姉からの思いが伝わってきたからなのかも知れないと思うようになった。「虫の知らせ」「霊感」そんなものは信じていなかったが、あの時の体験があってからは世の中には霊的なもの、あるいは波動が存在すると思えるようになった。

水に「ありがとう」の言葉を掛けるのと「バカ野郎」の言葉を掛けるのでは氷の結晶が全く違ってくることからも波動が影響していることは類推できる。

あるいは「Oーリングテスト」で紙に「ありがとう」と書いたら「Oーリング」は開かないが「バカ野郎」と書くと「Oーリング」が開くこと、紙を裏返しにすると結果が逆になることからも未知の何かがあることは確信できる。

<息子のテニス>

ここでまた息子の自慢話をひとつ。

息子は中学でソフトテニスを始め、三年生の夏には団体で全国大会に出場するほどになった・・・っというと余程実力があるのだろうと思うが、実は指導の先生の「頭脳の勝利」と言った方が的確な表現になる。団体戦ではダブルスで3組が一つのチームになり勝ち抜いていくのであるが、普通に考えればチームで最も強いペアが最初に出て、次に二番手ペア、三番手ペアの順番で戦うことになる。おそらくどのチームもそうしているはずである。この順番で両チームが戦ったら実力の高いチームが勝つのが自然である。しかし息子のチーム(牟礼中学)の越智先生は順番を変えて実力が下のチームでも勝てるような作戦を考え、見事勝ち抜いていったのだった。

四国大会優勝 (県大会では準優勝だが・・・)

<カナダ旅行>

平成10年の初冬であったと思うが、久々に海外旅行に行った。妻は時々香港、マカオ、ベルギーなどに行っていたが、私は新婚旅行以来の海外旅行であった。久々の夫婦旅行だから楽しみにしていたが、妻の母親が入院したので妻は急遽旅行を取りやめ看病することにあった。

バンクーバー、トロント、バンフを観光したが一人では楽しみも半減といったところだった。

<左遷>

当時の銀行業務はいわゆるサービス残業が多く、人事部からはことある度に「時間外勤務をきちんと記録しサービス残業のないように」というお達しが出ていた。資産管理部の仕事は休日もなく夜中まで仕事をしても終わらない状況であったが、上司からは時間外勤務はきちんと記録するよう言われていた。しかし、まともに記録すると膨大な時間外勤務になってしまうため適当に減らせて記録していた。それでも他の部署と比べると時間外勤務が突出していたと思う。

ある時、人事部から上司に対して「時間外勤務を減らせるように」という指示があったが、上司は「当部は休日も返上して夜中までやっているのだから時間外勤務が増えるのは当然だ。時間外勤務を減らせろというのであれば人員を増やして対応するのが人事部の職務だ。かまうことはないから時間外勤務はきちんとつけなさい。もしサービス残業があったら労働基準局の監査などがあった場合、経営陣にまで迷惑がかかる」という考えであった。

その後も遠慮して少なく書いてもかなりの時間外勤務が発生していた。すると人事部では丸山が悪いということになったようで、志度支店への転勤命令が出た。人事部と室長の意見の対立であったが、結局左遷されるのは当事者である私だった。世の中はこんなものだ。

しかし、営業店へ左遷されて良かったと思っている。あのまま周囲の無理解の中で孤独に多くの業務を仕切る仕事を一年続けていたら過労死していたかも知れないのだ。

<二度目の志度支店>

平成11年夏の異動で二度目の志度支店勤務になった。肩書は事務統括の副支店長。資産管理部の業務と比べたら支店勤務は天国だった。

こんな楽な仕事で給料をもらっていいのだろうかと思ったことを今も覚えている。

<オーストラリア旅行>

志度に転勤になったからシドニー・・・というわけでもないが、妻と二人でオーストラリア旅行に出かけた。妻の希望はスペインであったが、募集最低人数に達しなっかたため、スペイン旅行のツアーが成立せず取り止めになり、やむなくオーストラリアに行ったということだったが、結構楽しい旅になった。

志度支店では楽な思いをさせてもらったが、いいことばかりは続かないのが世の常だ。

平成12年5月のある日、銀行から重大発表があるというので誰かがテレビをつけると当時の川崎専務が沈痛な面持ちで記者会見をしていた。

「四国貯蓄信用組合が破たんし、当行が四国貯蓄信用組合の事業を譲受します」という趣旨の会見であったが、ことに重大さはすぐに理解できた。『事業譲渡の仕事なんかやらされたら大変やで!でも誰かがやらされるんやろな。可哀そうに。俺は支店勤務になっていてラッキーだった』当時、こんな会話を交わした記憶がある。

本部から外れていて良かったと思ったのは大間違い。数日経って私に転勤辞令が出たのだ。

「審査一部勤務を命ず」・・・なんのことはない、四国貯蓄信用組合から事業譲渡を受ける業務の統括をやれということだった。当時の中野常務に呼ばれ、3か月で準備を終え、6か月で四国貯蓄信用組合の全ての取引先を当行に受け入れる作業をやれと言われた。専任は私だけ、審査部から数名をプロジェクトメンバーとして参加させるということであったが、実際の作業のことを考えると、私ひとりでやる方が手っ取り早いと思った。数名の意見を聞きながら歩調を合わせていたのでは時間が足りないのだ。そう思って資料作成のための3か月の準備は私だけでやることにした。

そして、朝8時から夜の12時まで、パソコンと向き合って資料作成に邁進した。

約1か月が経過した6月の終わりになって、右の首が痛くなり右手、右指に痛みが走って字が書けないようになった。キーボードを打つのも辛い。そして座っているのも辛くなって、近くの整形外科病院に行った。どうせ筋肉痛だろう、注射だけでよくなるに違いないと思っていたが、医者からいきなり首のレントゲン写真を撮るように言われて驚いた。

レントゲン写真には右の首の5番と6番の間に軟骨が飛び出しているのが写っていた。これが神経を圧迫して、痛みが出る、字が書けないなどの症状が出ていたのだった。これがヘルニアだと初めて知った。

医者が言うには『一旦飛び出した軟骨が元通りに引っ込むはずがないでしょ。あなたは一生首の牽引に通ってきなさい。長いお付き合いをしてください』

「えーぇ、そんなバカな。何とか治す方法があるだろう。それが医者の仕事でしょうが」こう思ったが医者は「現代医学ではヘルニアは絶対に治らないことになっております。長いお付き合いをしましょう」との一点張りだった。

それからの2年半、首の牽引治療、電気での温熱療法、注射、投薬などを続けることになった。

2年経ったある日のこと、医者からMRIで現状を確認しましょうと言われた。

MRIの結果、飛び出した軟骨はそのままだった。

『ほら、やはり治っていないでしょう。あなたは一生牽引に来なさい』医者は勝ち誇ったように言い放った。

「くそー、絶対に治るはずだ」。こんな思いで半年が過ぎた頃に、家内から「カイロプラクテッィクで私の腰が治ったから、あんたも騙されたと思って行ってみたら?あんたは医者しか信用しないけど、世の中にはいろんなやり方があるんだから試してみなさい」と言われた。

「治るのであればどこでも行きます」そんな思いで家内に紹介されたカイロプラクテッィク院に行ったところ、「この部位のレントゲン写真を撮ってきてください」と言われた。1週間後にレントゲン写真を持って再びカイロプラクテッィク院に行ったところ、ベッドに横になって首の患部をほんの1秒か2秒程度、グッと強く押された記憶がある。

『はい、30分間寝ていてください』と先生。

「えっ!こんな、たった3秒で終わりかい。ぼったくりやなぁ。まあ、後で何かしてくれるのかも知れない」こう思って30分間寝て、起き上がったら、今までの痛みも、痺れも、ダルさもない。2年半前のような全くの健康体に戻っていた。

「えーえ、夢のようやな!」

行くときは痛いからタクシーで行ったのだが、帰りは嬉しくてちょっと歩いてみようと思い、後ろからタクシーがきたら拾ったらいいと思って歩き出した。快調、快調!ルンルン気分で歩いていると、気がついたら瓦町駅に着いていた。

これで治ったのか!と喜んだが、喜びは数日で、また痛みがでてきた。ちょうど正月休みであったので正月休みが終わるのを待ちかねてカイロプラクテッィク院に行った。「痛いんです、先生、また押してください。」今度は段差のあるベッドで、ガタンといわせて30分寝ていたら、また痛みがなくなっていた。これが1週間ほど持続したが、また再発した。

治してもらうと次は10日間くらいは快適だった。次は2週間、次は3週間と、次第に間隔があいていき、約1か月に一度のペースでカイロプラクテッィク院で治療を受けた。

先生からは『ヘルニアは3年かかります。それを待ちなさい』と言われていたので3年間は通ってみることにした。

医者は「ヘルニアは絶対に治らない。飛び出た軟骨は戻ることはない」と言ったが、カイロプラクテッィクの先生は「それは違います。死んだ骨ならもう戻らないでしょうが、あなたの骨の細胞は生きているんですよ。生きて細胞分裂を繰り返して常に新しい細胞に入れ替わっているんです。その入れ替わりの過程で体が正しく判断したら飛び出た骨は再生しません。(遺伝子の情報にはない不要な飛び出た骨は再生はしないのです。)ところが神経が圧迫されて体が正しく判断できなかったら要らないところも間違って再生してしまうから飛び出した軟骨の細胞も再生されてしまうのです。何年経っても治らないのは間違った状態で再生してしまうからです。骨の細胞が正しく入れ替わるには3年かかります。その間、神経が圧迫されていない状態を保ってやれば正しく判断して3年できれいな骨の形になります。

こんな説明であったと思うが、実に明解、理路整然としてわかりやすい説明であった。

後になって学んだことであるが「肌の細胞は28日+年齢の日数で入れ替わり、骨の細胞は90日~100日程度で新しい細胞に入れ替わっている。だから飛び出した軟骨の細胞がすべて間違いなく正しく「要らない」と判断されたら理屈の上では100日もあれば正しく入れ替わるはずである。」

しかし、現実にはそんなに単純ではない。飛び出た軟骨の細胞が要らないと正しく判断されるのはほんの数パーセントだろう。大半は間違って再生されてしまうのだ。しかし、わずかずつでも正しく入れ替わっていくから3年程度でほぼ全部の細胞が正しく入れ替わるということのようである。

単純計算では毎月10%ずつ正しく入れ替わった場合、3年で2.25%ほど残ることになる。

つまり約3年でほぼすべての細胞が正しく入れ替わり飛び出た軟骨がなくなるということになる。

私の体感でも、3年で少しの違和感は残っていたから、毎月10%程度が正しく入れ替わると考えてといい思う。

こうして3年が過ぎたある日、私は『あなたは一生治らない』と言ったあの外科医のところに行き「先生は一生治らないと言ったけど治ったような気がするんです。レントゲンで確認してください。」と申し出た。

医者は『どれ、どれ』と言ってレントゲンを撮り、確認すると、あの飛び出ていた軟骨がすっかりなくなっていた。

それを見た医者は『おかしい、ヘルニアは現代医学では治らないはずです。あなた本当にヘルニアだと言われましたか?』

(ヘルニアだから一生治らないと言ったのはあなたじゃないか、カルテにも書いてるじゃないか)そう思って内心小気味よい思いをしていると、医者は『ヘルニアはレントゲンではわからないんです。MRIで確認しましょう。来週来なさい。』と言ったのであった。

1週間後にMRIを撮ると飛び出ていた軟骨はまったく見られなくなっていた。

私は「実はカイロプラクティックで3年かけて治しました。先生、こんな方法なら治りますよ。困っている皆さんが良くなるんです。」

するとなんと医者は『カイロなどというのはアメリカのお灸のようなものです。現代医学では認められていません。あんなものは邪道ですから認めません』と言ったのだった。

治ったことをレントゲンで確認し、MRIまで撮って確認したのに『認めない』という医者。この時、初めて私の中に医者不審の気持ちが芽生えました。それまでは「医者の言うことは絶対に正しい。現代医学だけが正当であって民間療法なんか気休めだ」と思っていた私が、医者はおかしいと思ったのだ。

当時は純粋に多くの患者の方によくなってほしいという思いから医学の療法に取り入れてもらえたら多くの方が痛みから解放されると思って医者に自分の体験談を熱心に説いたのであった。

しかし、言えば言うほど機嫌が悪くなる医者。

医者の受け答えの雰囲気は『俺の商売の邪魔をするな。余計なことを言うな。』そんな本心が透けて見えてきたのだった。

そして『わたくしにどうしろとおっしゃるのですか?』と開き直ってきた。「あっ、この先生、治す気はないんだ」私は直感的に悟った。今まで良かれと思って医者の気に入らないことばかり提言していた自分に気がつき、これ以上言ったら喧嘩になる。そう思って黙って帰ってきた。

それからというもの、医療の矛盾・医学の不審点を見直してみると、出るわ出るわ!一番信頼していた現代医学が一番怪しい、治す気がないということに気がついたのである。

それにしても、医者が絶対に治らないと言ったヘルニアがカイロプラクティックで3年で治り、医者が吐いたあの言葉『あなた本当にヘルニアと言われましたか!』

あの時の医者の困惑した姿に今も小気味良さを覚えるのである。

そんなことがあって2年ほど経った時、私は妻の紹介で立石師匠と出会い、妻の死を契機に弟子入りすることになるのであるが、当時の私の自慢は「医者が絶対に治らないと言ったヘルニアがカイロプラクティックで3年で治ったことであった。だから、師匠にも自慢話をしたのであるが、その時の師匠の言葉に、またびっくり。

『あんた、ヘルニアに3年もかけたの!あんたも悠長やね。うちに来たら4、5回で治してやるよ』

自信満々であった私にとって師匠の言葉は意味不明。3年で治るというカイロの考え方はよく理解できたし、実際に体験したことであるが、たった4、5回で治るなんて全く理解できなっかった。

「カイロで3年かかったものが、どうして4、5回で治るんですか?」と質問したら、『ヘルニアの軟骨は柔らかいチーズバーガーのチーズがベロンと飛び出して神経を押しているようなもんや。イメージとしたら飛び出たチーズを押し戻すイメージやな』

そんな説明が理解できず「体の中の目に見えないものをどうやって押し戻すんですか?」とさらに質問。

師匠からは『やり方はいつも教えているはずだ。(あとは自分で考えなさい)』という答であった。

(そんなヘルニアの治し方なんか聞いたこともないけどな)・・・こう思ってその場は終わっていた。

考えてみると、医者が絶対に治らないと言ったヘルニアがカイロプラクティックで3年で治ったことは私にとって驚異であったが、さらに師匠の『ヘルニアは4、5回で治してやる』は理解不能!「上には上があるもんだ」とただ感心したのであった。

それから何年か後になり、実際にヘルニアを治す場面に遭遇したことがあった。

目の前で「痛い、痛い」と言っている患者を見て、何とかしなくてはいけないが、わかっているのは「ヘルニアは押し戻せ、やり方は教えているはずだ」・・・ヒントはこれだけ。でもやらねばならない。

そこで、ひたすら、いつも習った通り、手のひらで患部をさすってみた。

(これでいいのかな?でも、これしか知らないしな!違っていたら明日の朝になっても終わらないな。)不安になりながらも、やり方はいつも教えているという師匠の言葉を信じて、延延とさすっていた。

(いつ終わるんだろ)こんな思いがかなり長い時間続いた時、『あっ、もう痛くない。気持ちがいい』

そう言ってくれたのは施術開始から2時間後だった。

(なんだ、ヘルニアは簡単やな、たださすればいいんだ)

これが、私が初めてヘルニアを治した時の実話である。

事務官

与信企画

スペイン

検査

新築

妻の死

師匠

総合保証

香川経済研究所

ラスベガス ロス

骨法自営

イオンクラスター

弟子のこと

夢

rirekisyo4