ホネホネ先生の履歴書 2.高校一年~

【高校一年生】

16歳になるのを待ちかねて軽自動車の運転免許を取るために自動車学校に通った。

練習車はMazda キャロル360

ちょうど同じころ、近所のおじさんが自動車学校に通っていて、学科試験は、郷東町のつるや食堂で試験問題を教えてくれるということを聞いた。しかし、持ち前の天邪鬼的な性格の私は「俺は実力で試験を受ける」とばかり、つるや食堂へは行かなかった。もともと簡単な問題だったのだ。

私が運転免許を取ろうとしていることを知った担任の井上先生からは「今は勉学に励む時だから運転免許を取るのは控えるべきだ」という忠告を受けた。

しかし、我が家の場合は遊びで車を運転するわけではなく、農作業で車が必要で、父が高齢で免許が取れないため運転手として私が免許を取るのだから事情はまったく違う。このため先生の忠告には従わなかった。当然ながら家の仕事が大事だったのである。

確かに成績は一気に落ちたが、それは別の要因であったことを思い出した。古文と漢文の試験で名前を書く際に「さん」「くん」付けで書いたため、1科目につき5点減点、2科目で10点も減点されたのだった。成績が似たり寄ったりの中での10点減点は痛かった。

<イ草刈り>

高校時代の思い出といえばたくさんあるが、我が家の場合はイ草刈りが一番の思い出として残っている。

冬の寒い時期に水田の氷を割りながら苗を植え付け、真夏の暑い時期に刈り取るという、今思えば重労働であった。

たまに釜で手を切ることがあり出血するのだが、体内の水分が汗で出てしまっているから血はドロドロのチョコレートのような状態であった。

イ草の作業で染土で染めたイ草を天日で干して乾燥させていると夏場には毎日夕立が降るのだが、夕立で濡れると製品の色が褪せて商品価値が下がってしまうから、雨に濡らさないように急いで取り入れる。その作業が大変で、空の雨雲を見ながら夕立との競争になる。少し後になって生のイ草を乾燥機で乾燥させるようになり夕立との競争はなくなったが、当時は、夕立が一番怖かった。

しかし、このイ草のおかげで生活ができ今の自分があるのだと思う。我が家にとっては大きな収入源であったのだ。

イ草の刈り取り

高校野球県予選の時期にはラジオの高校野球中継を聞きながら農作業をしていた。

『三塁線強い当たり、サードキャプテン中野ラインを跨いで取って一塁へ送球、アウト!ファインプレー・・・』。

かっこええなぁ・・・高校三年の夏の思い出の一コマである。応援には行けないからラジオを聞いて応援していた。

水田の氷を割りながら苗を植え付ける

【高校二年生】

いよいよ将来の進路を決める時が来た。父の意向は「長男は家から出てはいけない。進学は家から通える国立大学。就職も家から通える所」という条件があった。父は「3人の男兄弟なんだから誰か一人は医者になれ、山畑を売ってでも田を売ってでも、貧乏を質に入れてでも学資は工面するから誰か医者になれ。」ということであった。しかし「病人やけが人を相手に一生を終わる仕事は嫌だ」と言って私が理系ではなく文系を選んだためか、二人の弟も文系に進むことになる。

父の希望である”家から通える国立大学”という条件を満たすのは徳島大学と香川大学。共通する学部は教育学部しかなかった。従って就職は教員になるしか他に選択の余地などなかった。滑り止めもなかったが、合格には自信があった。

<告白・失恋>

その頃、ずっと気になる女の子がいて、やがて思いを打ち明けるが・・・返事は「ただの友達としてなら・・・」。

つまり軽く断られたのである。初めての告白、そして初めての失恋。これが本物の初恋なんだろうと今は思っている。

あんなに苦しい思いをするなら、もう終わりにしようと思った。

今も記憶に残っている出来事。彼女の家に電話を掛けると、運悪く?父親が電話に出て「丸山?どこの丸山や!うちの娘に何の用や?」と怒鳴られあえなく轟沈。そんなことは些細なことで、事態はもっと複雑に進展するのであった。

そのあとは苦難の連続となるのであるが、今考えてみればあの失恋が私の人生を変えてくれたし、強くなれたと感謝している。

未熟ながらも最善の道を選んだと思っていたが、一番肝心な彼女の気持ちを考えることが抜け落ちていたということに気がついたのは何十年も経ってからのことであった。

しかし、決して諦めたわけではなかった。この時のことは改めて書く機会があるだろう。

【高校三年生】

旺文社の模擬試験では徳島大学の合格可能性は50%~75%、香川大学は75%~99%であったから余裕はあった。

昭和43年12月、学園紛争が激しくなりテレビでは学生による東大安田講堂の占拠が放送されていた。学園の民主化を唱えて講堂の最上階を机や椅子でバリケート封鎖して、上から火炎瓶を投げる過激派と呼ばれる学生達。消防車の放水で対抗する機動隊。テレビ報道を観てすごいことをやるもんだと思っていたが、当時の加藤学長は翌年(昭和44年)3月の東大入試の全面中止を発表した。入試をやめなくても延期なり会場を変更するなりの対応で間に合うではないかと思ったが、あっさり東大入試は全面的に中止された。

家から通える国立大学しか選択肢のなかった私にとって、東大入試のことなど関係ないはずであるが、これが私の人生に大いに関係することになる。

<大学入試>

東大を目指していた学生は京大に志望変更し、京大志望者は阪大、阪大志望者は神戸大と、雪崩現象が起きてしまって受験地図は塗り替わってしまい、旺文社の合格可能性なんか全く当てにならない状況になっていた。

そんなこととは知らずに、家から通える国立大学だけを受験して、自信満々であった私は、痛い経験をすることになる。

もっとも志望校を変更したくても変更の余地はなかったから、知らない方がよかったのだと思う。

受験の結果は、合格するはずの徳島大学は見事不合格。しかし、本命は香川大学だった。

自己評点では合格のはずだったが合格発表の掲示に私の名前はなかった。何かの間違いではと何度も見直したが名前はない。

想い起こせば、入学願書を出す際に、新たに高校の理科の教員を養成する「特設理科」が設けられたことを知り、これだとばかり願書を出した。担任に相談なんかしたら反対されることは目に見えていたので、担任には内緒でこっそり願書を出した。しかし考えてみれば特設理科は理科系の学科なのだ。私は文科系だから理科は化学しか勉強しかしていなかったが、そんなことはお構いなし。理科が2科目必要ということだったから化学と物理を選択して、普通に試験の回答はできたと思っていた。今から考えるとやはり物理は受験準備が足りなかった(全くやっていなかったし、準備の時間もなかった)ように思う。

また、数学の試験で答案用紙が表と裏に記入するようになっていて、試験開始の時には裏返しで配られているのであるが、そのまま回答を記入したため、裏面、つまり後半の第三問・四問の回答欄に第一問・二問の回答を書いてしまった。

第三問になって用紙を裏に返した時に、裏と表が逆であることに気づき、慌てて転記して書き直したが、当時は力を込めて筆圧を最大にして親の仇みたいな書き方をしていたから裏面の回答を消しゴムで消す際になかなか消えなかった。焦って力を入れ過ぎたため用紙が派手に破れてしまって散々な状況になった。そんなハプニングはあったが試験はできたと思っていた。もしかしたら転記ミスがあったのかも知れないが、答案用紙を大きく破ったのは試験放棄と看做されたのかもしれない・・・などとずっと後になってあれこれ考えてみたが、どうも納得がいかない。

全ての志望校が不合格となって浪人は許されるはずもなく、新たな進路を考えるに当たって、まっ先に思ったのは「そうだ!歌手になろう」ということだった。

<歌手への道>

私の歌の師匠は舟木一夫さん。残雪事件で干されてテレビには出なくなっていたが、当時はそんな事情とは知らなかった。勝手に師匠だと思いこんで真似をしていただけだが、この道しかないと思った。他に勤務先を見つけるなんて考えもしなかった。

歌手を目指すからには成功しなければならないと思い、自分の可能性を検討してみた。

当時、西郷輝彦さんの、どこから出ているのかわからない高い声の「星娘」が印象的でよく物まねをしていた。

歌手になるにはあれくらいの高音が出なくてはいけないのかと歌ってみたが、全然及ばない。あれが裏声だとは知らなかったのだ。

また、歌手になるにはなにか一つでも西郷さんに勝てるものがないと太刀打ちできないと思った。ルックス、身長、喧嘩の強さ・・・どれをとっても勝てるものはなかった。唯一「低音」だけは勝てたかもしれないが、そんなことは何の意味もなかった。

どう考えても歌手への道は無理だと考えやむなく断念。

次に考えたのは「大工さん」。近所の大工の棟梁に弟子入りすることを考え準備をしていた。

その時、母が「もう一回頑張ってみるか!母ちゃんが父ちゃんに頼んでやる」と言ってくれた。

そして、父から浪人の許可をもらって、すでに入試が終わっていた予備校に母が交渉してくれて追加の入試を受けることになったが、国立コースはすでに定員いっぱいで、私立コースに遅れて入学する羽目になった。つまり予備校の補欠入学ということだ。

志望学部はもともと、教育学部へ進学したかったわけではなく、家から通える国立大学という父の意向であったから、徳大か香大、共通する学部は教育学部しかなかった。それで教育学部に決めたのであって何か目指すものがあったわけではなかった。

高校三年の頃に放課後に友人と雑談していて、理系と文系のどちらが世の中に貢献しているか?というような議論になり、私は「理系の人間が社会の進歩に貢献していて世の中の為になっている」と言ったが、某友人が『その理系の人間を動かすのは文系だ』と言った。うーんなるほど。そうか!と妙に納得していた。

その後、ある同級生がお母さんから「教員は女の私にもできる仕事だ。男のお前は男にしかできない仕事に就きなさい」と言われたという話を聞いて、なるほど、いいことをおっしゃる、世間の評価はそうなのかと感心していたこともあった。

そんな経緯もあって浪人して出直すなら教師の道ではなく社会を動かす道に進もうと考え進路を経済学部に変更することにした。

経済学部を目指すことになり、すでに香川大学の経済学部に合格していた同級生の栗原悟君に相談した。

「お前がなんで滑ったんや!経済を受けるのなら俺の言う通りしてみろ」と大事なことを教えてくれた。

受験校は、下関、立命館、高知、香川の順で受ければ、全て国公立だし、次の大学の合否が確定してから入学金を払い込めばいいから、うまくいけば無駄な入学金を払い込まずに最終志望の香川大学まで繋いでいけると教えてくれた。そう、私の志望校は栗原君が決めてくれたのだ。

父の意向である「家から通える国立大学」以外も受験することになったが、父も容認してくれた。

また、各大学毎の「傾向と対策」という赤本を譲ってくれて、下関の古文は必ず「徒然草」から出題されるから、確実に勉強しておくよう教えてくれた。

実は私は「傾向と対策」を練って試験に臨むというのが厭だった。持っている実力で合格するのが正統だという変な意地があったのだ。また、小さい頃から「虎の巻」を見るのは絶対嫌だった。答えをみるなんて卑怯だという考えであったのだが、後になってこの考えは改めることになる。わからないことは解答をみて理解して、次のもっとレベルの高い問題に挑戦する方が理に適っていると思うようになったのだ。

受験に対する私の現役時代の考え方は「記憶を基に回答するのは邪道であって、その場で考えて答えるのが真の実力だ」というものであった。だから地理や歴史の暗記物は気がすすまなかった。

しかし浪人となると背に腹は代えられない。そんな屁理屈をこねている余裕はなかった。暗記でも物まねでも、考え抜いた結果あっても、稼いだ1点の価値は同じだと考え、理科や社会科の暗記にも力を注ぐことにした。

また、水田博君が家に来て教えてくれたことであるが、英語の発音・アクセントはいちいち覚える必要はなく「法則性」を見つければ簡単だとわかり、英語の発音の一定の法則を見つけて、自分で法則に名前を付けて記憶することにした。

例えば「・・・ic、・・・ical、・・・siveの法則」はこれらの前にアクセントがくるという法則である。

現役時代に比べて受験のテクニカルな面を強化したといえる。小手先でも何でもとにかく点数を稼がないと合格することが先決というふうに考え方を一変させたのだ。こういうことは現役の時にやるものだと後で思ったが遅かった。

こんな努力もあって特に化学と日本史は劇的に実力がついたと思う。

予備校の懇談では、母は校長から「阪大でもどこでも入れますよ」と言われたそうだが、家から通える国立大学という条件は変わっていなかったから本命は香川大学しかなかった。

受験後には手ごたえがあったが、現役で失敗していることで自信を喪失していたのか、合格発表をみるたび不安だった。

しかし、浪人の強みなのか、試験問題はどこかでみたことにある問題ばかり、簡単だな!という印象は現役の時と同じだった。結果は3校まで全て合格であった。

本命の香川大学では多分だめだろうという思いが先に立ち、合格発表の会場では後の方の第二志望の経営学科の発表から見ていった。

すると「名前がない。やはり、ダメだったか」と諦めて帰ろうとしたが、もう香川大学のキャンパスに来ることはないと思い、最後に校庭を散策することにした。

野球部の練習風景や、サッカー部員のランニングを眺めて余裕が出て、一周したら元の合格発表の掲示板の前に戻っていた。

その時は、父も了解してくれて香川がだめなら高知大学に行くことになっていたので、心にゆとりができて第三者になった気分で今度は掲示板の頭の方からのんびり合格者の名前を見ていった。

すると、すると、私の名前があるではないか!なんと第二志望ではなく、第一志望の経済学科に合格していたのだ。

前年の失敗が心に残っていて怖くて頭からは見る勇気がなかったがちゃんと合格していたのだ。

もう少しで合格を知らずに帰ってしまうところであった。

これというのも親身になってアドバイスをくれた栗原君のお陰であるが、彼に礼を言うこともなく大変な失礼をしたまま、彼は若くして帰らぬ人となってしまった。

教育学部の受験はいろんな要因で全滅であったが、そのことで経済学部に進み、後に銀行に就職して様々な職種の方々と出会えたことは人生の全体からみれば、それで良かったと思っている。また銀行で担当した特殊業務では持ち味を十二分に生かすことができて面白かったし、まさに私の為の業務であったと思う。===人生は『転んでもただでは起きない 起き上がり小法師。』

余談ながら高校の同級で隣のクラスの多田清洋(きよひろ)君の逸話。

数学の試験で、彼は答案用の裏面に答えを書いて『出来た~!』と言って教室を出て行ったという。

答案用の表ではなく裏に書いたのだが「それでも、俺はデキた」ということだ。他人がどう評価しようと俺はできた!その考え方が私は大好きで今でも彼の行動・考え方を支持している。残念ながら彼は社会人になって若い時に、バレーボールをしていて脳梗塞か何かで亡くなった。

【吹奏楽団】

本命の香川大学に入学して、一番やりたかったのは実は「トランペット」だった。あの頃は年末にはイタリアからニニ・ロッソというトランペット吹きのおじさんが来日して「夜空のトランペット」を吹いていたが、私もあのトランペットに憧れていた。

しかし、高校の先輩から誘われたのは合唱団であった。ピアノボックスに連れて行かれて、音域のテストを受けたら低音はいくらでも出せる。言われたパートはなんと「ベース」。あの縁の下の力持ちのベースだった。

カッコよくトランペットソロをやりたい私にベースとは失礼な、とばかり、入団を断って、吹奏楽団の指揮者の人を見つけて「入団したいんです」と申し出て、練習ホールでテストを受けることになった。

『唇と指先のテクニック教えます! 吹奏楽団』という立て看板のキャッチ・コピーも意味深だった!

「マウスピースを当てて唇を横に引いてブドウの種を吐き出すように、プッと空気を吐いて・・・」

言われた通りにやると『プ~♪』と音が出たではないか。

「はい、もっと大きく!」と言われて、「よーし、やるぞ」とばかり力んでしまい、言われた要領を忘れてしまって思いきり吹いてしまった。

『プス~』・・・・「はい、だめー」

『えぇ、なんで、もう一回やりたい』と思ったが、言うだけの勇気がなかった。(言う気もなかった)

待っていると、当時の団長の小崎さんから渡されたのが黒い棒だった。見たこともない黒い楽器、変な楽器だが、吹いてみると音が出た。

「うーん、ご機嫌、ご機嫌」こう言われて私の担当はこの楽器に決定してしまった。

(えー何で?他にもキンキラ光る楽器がいっぱいあるのに、何でやらせてくれないの?。曲がりくねったデンデンムシのようなのや、伸びたり縮んだりするのとか、あるやん)こう思いながら、見知らぬ黒いクラリネットをしぶしぶ担当することになった。

【初めての合奏】

一年生の最初の3か月は個人練習ばかりで面白くなかった。独りで外で音出しをしていると指揮者の行藤さんが窓から顔を出して「あれ?確かにサックスの音が聞こえたが、誰もいない。おかしいな。」と窓を閉めた。

何のことはない。私のクラリネットの音がサックスの音に聞こえたのだ。上手になるとクラリネットでサックスの音が出せるんだと思ったのは大きな誤解であった。

7月からの合奏で、最初の曲が「海を越える握手」というマーチだった。いきなり十六音符で始まるから頭から出遅れてしまう。音程が合わない。隣の席では音楽研究室の四年生の山本孝子さんが、肘で私をつついて合図を送ってくる。

「音程を合わせろ。テンポが違う。」なにかと注文が多いが、楽譜が読めないのにいきなりうまくいくはずがない。初めての合奏は惨憺たるものだった。

【心に残る名演曲】

憧れの吹奏楽団に入団して、乗り気のしないクラリネットを吹いていたが、後になってクラリネットが一番私に相応しい楽器だと自覚するようになった。

顧問の先生は東京芸大卒のクラリネットの先生だし、団長の小崎さんは中学からクラリネットを続けている10年選手で音楽研究室の先輩でも羨むほどの腕前だし、すばらしいお手本があることに気がつくようになった。

最初に感動したのは、佐倉先生の「小さな花」だった。フランスの黒人ジャズクラリネット奏者シドニー・ベシエが60歳の時に二十歳の新妻に捧げた曲だという。「60歳で二十歳の新妻なら、誰だってそれくらいのことをやるよ」とは北村英治さんのセリフだったと思う。

私にとって最初のジャズとの出会いが「小さな花」だった。艶めかしい旋律といいいやらしい音色といい、すっかりその魅力に執り付かれてしまった。いやらしい吹き方も含めて私が最初に練習したジャズは、この「小さな花」だった。

その後、後輩の横山君が持ってきた鈴木章治とリズムエースの「鈴懸の径」も強烈なインパクトがあった。

「これだ!どうしてもやりたい」と思ったが楽譜が入手できない。そこで音感のいい一年生の徳田早智子さんに(無理やり)頼んでレコードから採譜してもらった。2本のクラリネット、ピアノ、ベース、ビブラフォンの楽譜をわずか数日で書き上げてきたのには感心した。

この「鈴懸の経」は団内演奏会で二回演奏した。一年目は、ピアノ=浅野洋子、ベース=藤本彰、ドラム=黒瀬正博、ビブラフォン=森家啓子、そしてクラリネットは私と横山穂のメンバー。

二年目は、ピアノ=藤本和道、ベース=森本猛、ドラム=中藤、ビブラフォン=尾崎由紀子、そしてクラリネットは私と横山穂のメンバーだったと思う。

「小さな花」と「鈴懸の径」は私にとって心に残るジャズの名曲である。

普段の音楽活動では団長の小崎さんのクラリネットが強烈に印象に残っている。

小崎さんは私の楽器を吹いてみて「リードがペラペラじゃないか」と言われた。小崎さんはおんぼろの楽器に固めのリードで思い切り唇を絞めて吹いていたから素晴らしい音色であったが、私には硬いリードは呼吸が続かず、歯並びも悪くて強く噛むと唇に歯が刺さって痛くなりとても小崎さんの真似はできなかった。

第一回定期演奏会のひと月ほど前になって「これを吹け」と佐倉先生から小崎さんに渡されたクランポンのクラリネット。吹いてみた小崎さんの第一声は「なんじゃ、こりゃ?」。普段のおんぼろ楽器と違って音の抜けがいいから拍子抜けしたということだろう。

だんだん馴染んでくると、何とも言えない素晴らしい音色になってきた。特に演奏会のリハーサルと本番で、コーカサスの風景の小崎さんのクラリネットソロは今も心に残る最高の音色だった。あぁ、これが本物のクラリネットの音なんだ・・・と、身の毛がよだつ思いがしたのを記憶している。

<ゆったりとした旋律であるが、その音色は身震いするほど感動的であった>

このほかに器楽の演奏で感動したのはファゴットの上田君。休憩時間中にビブラートをかけてファゴットを吹いていた時の音色は実に素晴らしいものであった。私の中で生涯忘れ得ぬ音色だ。

また、歌での名演奏といえばバスの中で黒瀬さんが歌った橋幸夫さんの「殺陣師一代」が一番心に残っている。声の良さは本家の橋さん以上だと思った。

卒団演奏会で上甲久史君が、「どうしても『高原のお嬢さん』をやりたい、俺が歌う」と言って四年生で演奏したことがある。結局上甲君は歌わずホルンで旋律を吹いたが、後になって彼が歌いたいといった理由がわかった。

最近になって来られた患者さんの中に学生時代にホルンを吹いていたという女性がいて、その時の心境を話してくれたが、「ホルンは音を出すのは難しいが譜面は後打ちの伴奏ばかりで面白くない」のだという。たまには旋律を吹きたいという願望が常にあったと聞いて上甲君の気持ちが何十年も後で理解できた。その上甲君とは、彼が65歳になったら二人で舟木一夫の曲を思い切り歌おうと思っていたのだが、彼はその1年か2年前に他界して今はいない。

彼が伊予銀行で定年を迎える少し前に、私が松山に行き、福田君と上甲君と私の3人で食事をしたあと、上甲君と私の二人でスナックへ行き、青春歌謡を歌いまくったことが2回はある。3回かもしれない。

松山へ行く途中、高速道路でスピード違反でパトカーに呼び止められたことが2回あった。まるで恋人にでも会いにいくように気分が高揚してスピードが出過ぎたのかも知れない。

【交通事故】

学生時代で一番大きな出来事は交通事故による40日間の入院である。卒業も間近かに迫った昭和49年2月1日、午後11時頃、紫雲中学の北門から北に出た交差点で出会い頭の事故に遭い、意識不明で病院に搬送され入院生活を余儀なくされた。眠っていたわけでなく、前からくる自転車の明かりが気になったり、右からの飛び出しを警戒して右を見たことは今も記憶している。しかし、事故のことは全く記憶になく、気がついたら病院のベッドの上で、傷の縫合手術や手当ても終わっていた。時刻は午前一時すぎ。ふと見ると3人の叔父と父が来ていたので不思議だったが、周囲の人は「事故で死んだ」と思っていたらしい。2時間も意識がなかったのだから死んだと思うのも当たり前ではあった。

特に首を傷めていて自力では寝返りも打てない状況であった。卒業のための必須科目の試験も残っており、絶対絶命の大ピンチだった。試験に行くのは卒業に必要なフランス語文法と農業政策の試験だけに留めて、教員免許などに必要な任意の科目はすべて試験を放棄した。

農業政策は答案用紙に弁明を書いたら単位をくれたので辛うじて卒業はできたが、ずっと後になっても教務から「あなた卒業単位が足りません」と呼び出しを食らう夢を何度も見た。

「徳島支店勤務を命ず」という銀行の配属辞令を受け取ったのも病院のベッドの上だった。

【就職】

中学生のころだったと思うが、将来の進路について父から言われたことがある。

「警察官と銀行員にだけは絶対になるな!」

理由は、警察官は人に嫌われる仕事だからということだった。社会のために役に立つ仕事だからいいじゃないかと思っていたが、実態を知ると厳しい仕事だと思う。

銀行員は1円の違算も許されず、原因が判明するまで帰宅できない。そんな堅い仕事はやめておけ!ということだった。

だが、本音は父も祖父も他人に金を貸してなかなか返してもらえなかった苦い経験からそう言っていたのかも知れない。

しかし、気がつくと皮肉なことに親が嫌う銀行員の道を選んでいたのだが、就職してみたら、違算があったら徹底的に究明することは当然だと思うようになった。私が教員ではなく銀行に就職したのは若いころの収入の違いであった。公務員は若いころは給料が安いが生活が安定するし恩給がある。銀行は年金は少ないが給料は高い。若いころから苦労してきた母への恩返しが早くできると思って銀行を選んだわけだ。しかし、現実は母への恩返しなどできることもなく、自分と子供のことだけで精一杯。そんな状態で母は他界してしまった。

高校生の頃、文系か理系かという議論で衝撃を受けた「理系の人間を動かすのが文系だ」という言葉、今考えてみると、銀行というある意味では社会を動かす・企業を動かす職業に就いているのは不思議な縁というしかない。紆余曲折はあっても、結果的にいい方向に進んできたということだ。

<つるべ寿司>

就職して給料をもらえるようになり、初めてにぎり寿司を食べに行った。店は徳島市大道沿いにあった「つるべ寿司」。握りの盛り合わせは格別旨かった。世に中にこんなに旨いものがあるのかと、二皿目を注文した。旨い!更にもう一皿。同じものを三回注文したら、店の大将から『そんなに親の敵(かたき)みたいに食べられたら味が落ちるから止めてくれ』と言われた。(^^♪

その後、「つるべ」は丸新デパートの近くに転居し、更に東に移転したが、現在ではもう辞めているかもしれない。

<認定テスト>

銀行では新入行員を対象に「実務習得度認定試験」があった。徳島支店での私の担当は出納補助の補助の補助であったから、仕事といえば、手形交換の持出し準備とコーラの集金の硬貨の勘定だけ。他には仕事はないから暇でしょうがない。ぼんやりしていると担当代理の湯口さんがやってきて「暇だったら規定集を読んでおけ」と言われて毎日事務既定の勉強をした。だから夏の認定テストは融資を除く7科目を受けて6科目に合格した。皮肉なことに自分の担当であった出納だけが不合格だった。その年の冬の試験で残りの融資と出納に合格し、3年間で取得する認定試験を1年で終わってしまった。

私の銀行員生活の中で密かに自慢できることがあるとしたらこれだと思う。

同期の中には現在の会長である渡辺智樹、前専務の平尾幸夫、同じく前専務の矢野年紀等がいるが、彼らを差し置いて私はトップで認定テストに合格したのである。(実に些細な自慢話である。)

<支店長の口頭試問>

新入行員時代の徳島支店長は頭脳明晰そうなキレ者の支店長であったが、新人の私は特に可愛がってもらえたように思う。

「お前のそのネクタイはお母さんのモンペのような柄じゃないか!もっと派手なの買って来い。」と言われ、先輩の岩沢さんには「君のネクタイは坊主の袈裟みたいだから、もっと明るい色にしなさい」と言って内勤の全員にカルトン(お金の受け渡しに使うプラスチックのお皿のようなモノ)を回して一人100円程度の寄付を集め、支店の前の丸新デパートで赤い柄のネクタイを買ってプレゼントしていただいたこともあった。

支店長は私が前を通る度に何かにつけて質問を投げてきた。

「ぼくよ、ぼく、ちょっと来い!3か月物の定期預金の利率はいくらだ?。6か月定期は?1年定期は?・・・・」あれこれ口頭試問をされたが、全部正解だった。

ある日の質問は少し変わった質問であった。

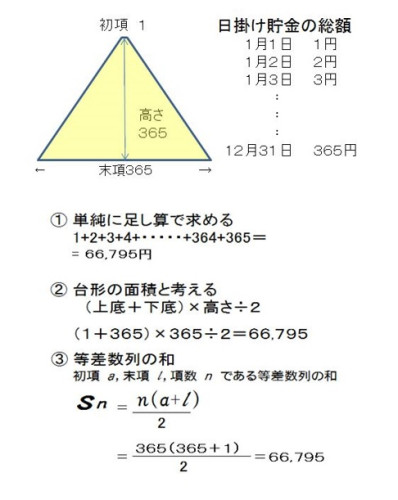

『正月の1日に1円を貯金して、2日には2円。3日には3円、4日には4円・・・というように毎日1円ずつ預金を増やしていったら1年経った年末には、いくらの貯金が貯まっているか?日曜日も祭日も休まず毎日1円ずつ貯金を増やしていくという条件だ。さあ、いくらになるか?』

普通に考えたら「等差数列の和」であるが、その時、頭に浮かんだのは「台形の面積」だった。

とっさに『それは台形の面積で計算できます』と答えた。

当時は算盤が使われていた時代であったから『(1円+365円)×365日÷2です』と言いながら手元の算盤で計算して『66,795円になります。』と答えた。

支店長は何も言わず、しばらくの間、じっと私の顔を見ていた。

この時から支店長による口頭試問はなくなった。

絶対に答えられないだろうと思って質問をしたが、いとも簡単に答えたので唖然としたのだろう。この時の出来事が、ずっと後になって私の銀行員人生を大きく変えることになったのである。

実はこの台形の面積という考えは、10年以上も前に弟が私に言ったことなのだ。

【弟の言った台形の面積】

私が小学生の高学年の時か中学一年の時であったと思うが、弟が唐突に「兄ちゃん、算盤で1から100まで足すのは台形の面積の計算と同じやな」と言った。・・・算盤で1から100まで足すと合計は5,050になる。

上底が1、下底が100の台形は高さが100である。この面積は(上底+下底)×100÷2に当てはめると、(1+100)×100÷2で5,050になる。確かに弟のいう通りだ。

「台形の面積」・・・その時の弟の一言が私の人生を大きく変えるきっかけとなろうとは当時の私は夢にも思ってはいなかった。

弟についてもう一つ覚えていることがある。

弟の巧は3歳の頃であったと思うが、母の背中におんぶされて買い物に行った時、『かあちゃん、今のお釣り間違ってるやろ』と言ったことがあった。母も私も気が付いていたが些細な金額であったから言わなかったのだが、横で聞いていた私は幼い弟の鋭さに驚いたのであった。

元々、私も二人の弟も数学や理科が得意であったはずだが、理系に進めば親の希望で医者にならされるのが嫌で長男の私が文系に進んだ(逃げた)ためか、二人の弟も文系に進んだ。特に下の弟三郎は高校では理数科にいながら法学部に進んだのは意味が分からない。

弟(巧)は若い時から作家を目指していたのだが、鳴かず飛ばずの人生で、時折、俳句の投稿をしているようである。文才はあると思うが文章が「重い」ので大衆受けしないのが残念な点だと思う。読んで「うーん」と唸る、いぶし銀のようなズシッとした重みはプロ受けはするが素人には受け入れられないのではあるまいか。

入選狙いの作品は、自分の主張だけでなく審査員の気に入る書き方をする必要があるのだ。賞を狙うならじっと我慢の子であることもあるいは意に反することも取り繕って書くこともある。(卑怯だが入選の為、金=かねの為だと割り切る)

どうしても譲れない場合は「捨て駒」的に、もう一つ作品を書いて、そこには思う存分書きまくればよい。

その点、下の弟三郎は大衆迎合型の分かりやすい文章を書くから時々四国新聞の読者投稿欄に掲載されている。

本名を出さず「仁志丸興三郎」というペンネームを使っているから丸山三郎だとは誰も気づいていないようである。

最近、「ツバメと兵隊」が年間優秀賞を貰って新聞に顔写真も載っていた。(のを送ってきた。)

<阿波踊り>

阿波踊り 地元出身の人には勝てない!

【引田支店転勤】

徳島支店での3年間の基礎教育を終えて、初めての転勤の時期がやってきた。

私の夢は東京勤務。しかし、転勤先は生まれ故郷の引田町。長男は進学も就職も家から通える所という父の希望には沿う形になったが私としては大不満だった。実は徳島支店の2人目の支店長は人事部出身で人事面では大きな力を持っていた。

ある時、業推項目で「定期積金」の契約が支店目標に達していなくて行員にも契約するよう言われた。当時の初任給は74,000円。

手取りは60,000円。そこから毎月50,000円の積立をすることになり、小遣いは月額10,000円しかなかった。

そんな状況でお金がない時に、財形貯蓄を始めるよう支店長から要請があった。しかし、月額10,000の中から例え3000円でも貯蓄に回すのはどう考えても厳しい。そこで財形貯蓄は加入しなかったのだが、それが支店長の機嫌を損ねる結果になってしまった。『金がなくても給料上げてやるがな』と言われたが、つまり「言うことを聞けば昇格もさせてやるがそうでなければ冷や飯だぞ」という意味だろう。しかし月の食費も払えないのでは困るのでお断りした。という経緯があった。

そんなわけで転勤先は、生まれ故郷の引田支店。学生時代にアルバイトで灯油を配達したこともあった馴染の支店であった。

いわゆる左遷ではあるが、両親と同居し親孝行もできたし、後に考えれば結果的に最善の道であったことは確かである。

担当係は得意先係、主な担当地区は県境を越えた徳島県鳴門市北灘町。

当時、ハマチの養殖が盛んで、ほとんどの漁師さんはハマチの養殖を手掛けていた。

着任から余り日が経たない昭和52年8月29日の朝の出勤前に、銀行の次長から電話があった。「新聞を読んだと思うが、赤潮でハマチが全滅や、すぐに出勤してくれ。」

担当地区に出向いてみると漁師さんは死んだハマチを埋葬して終っていた。昭和47年の赤潮被害の時には多数の死んだハマチが白い腹を上に向けて浮かんでいたため、海面が真っ白に見え、あたりは死臭で異様な匂いにつつまれていたことを覚えている。その時は私はまだ学生で、徳島での合宿のために楽器を運搬していて赤潮被害の現場を通りかかって悲惨な光景を目にしたのであるが、今回は銀行員として担当先の養殖ハマチが全滅してしまったのであった。

徳島支店では融資申請書は数枚しか書いた経験がなかったが、ここで一気に融資の申請書のプロになってしまった。

【思いがけない知らせ】

引田支店での思い出はかなり消えかけていて鮮明に記憶に残っていることは少ないが、このことだけは生涯忘れえぬ出来事だと言えよう。

記憶は定かではないが、27歳の頃のある日曜日のことであったと思う。同じ中学、高校で学び、高校卒業後に銀行に入行していたAさんから思いがけず家に電話がかかってきた。

『丸山君、どうしてるん?田舎でくすぶってばかりいないでたまには町へ出ておいでよ!お茶でもしよう。』

「???なんか変だな!これは何か意味があるな」第六感というか、直感的に意味ありげであることを感じ取った私は、ただ「うん、わかった。行きます。」とだけ答え、待ち合わせの場所と時間を聞いた。

三本松のある喫茶店であったと思うが、そこで久しぶりに再会して、世間話やら昔話やら取り留めもない話をして、場が一段落ついた頃、彼女はさりげなく、しかし明確に『Kさんも結婚したことだし・・・』と言った。

その言葉を聞いて私の頭の中は一瞬で真っ白になった。その後、彼女がしゃべったことは何も覚えていない。そして私の肩の力がスゥーと抜け、続いて全身の力が抜けていくのがはっきり自覚できた。放心状態とはまさにあの時の状態だ。その場はただ動揺を隠して平静を装うことで精いっぱいだった。

それからどうなったのか全く記憶にはないが、彼女のシルビアで私を家まで送り届けてくれたことは記憶に残っている。

その後、数日経ってあの日のことを思い出してみた。思い出せたことは①Aさんから電話があって、②喫茶店で世間話をして、③Kさんが結婚したことを聞いた。この3つだけ。話の内容などは何も残っていない。

岸壁の岩肌が打ち寄せる荒波で削られて次第に風化して最後には硬い岩盤だけが遺っている・・・そんな状態だといえるだろうか。

枝葉末節の多くのことが消えて無くなり、幹だけが遺っていると本質が見えてくることはよくあることだ。

そうか!わざわざ私を呼び出してくれたのはKさんが結婚したことを私に知らせる為だったんだ。それはKさんから頼まれてわざわざ知らせる為の場を設けてくれたんだということが理解できた。

こう考えると、突然の電話があった意味もすんなり納得できた。

実は高校時代、ずっと思いを寄せていた女の子がいて、高校卒業後、すぐに彼女の自宅まで行って初めて「君が好きだ」と打ち明けた。諸般の事情があり当然ながら返事は「ノー」。

その年の暮であったか、想いを綴った最後の手紙を出し「結婚する時にはどんな方法でもいいから必ず知らせてください」と頼んでおいた。

その頼みをちゃんと覚えていて知らせてくれたのだった。しかも電話や手紙ではなく、わざわざ友人を介して、自然にさり気なく確実に伝えてくれた、その配慮。それがわかると無性に胸が熱くなった。

rirekisyo2